|

|

|

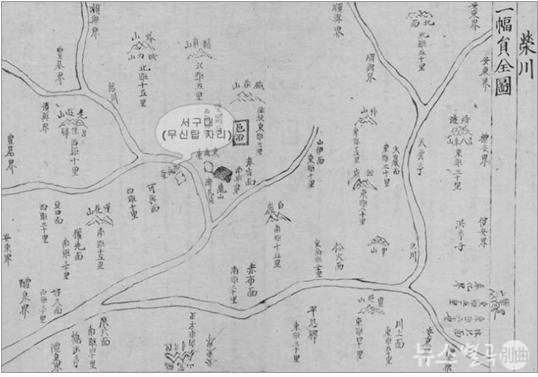

| ↑↑ 영남읍지 |

|

영주 도심의 考察(2)

최옥녀

경북향토사연구회 회원(영주)

Ⅲ. 도시의 형성과정과 격동의 시대

2. 기차역의 이동과 도시의 변화

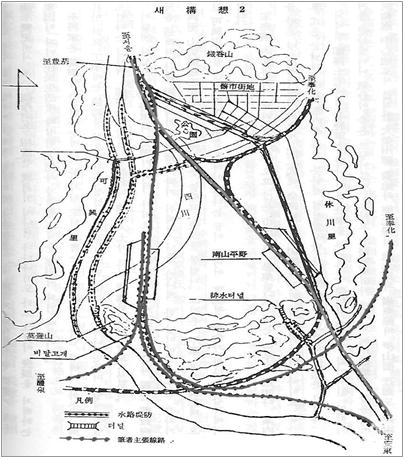

1) 신영주의 탄생

1963년에 영주 남부초등학교가 개교하였다. 1964년 안동의 철도국이 영주로 이전하고 1974년 철도청으로 개칭되었다. 1970년 연초제조창이 준공되었다. 1971년 영주전문학교가 설립되고 1973년 영주역이 신영주로 이전하였다. 1980년 영주시 승격과 시청 준공 등은 새로운 영주를 알리는 출발점이었다. 이 새로운 영주의 시작이 모두 휴천2동에서 이루어졌다. 휴천2동은 신영주의 중심이 되었고 영주동과 하망동은 영주의 중심에서 밀려나게 되었다.

|

|

|

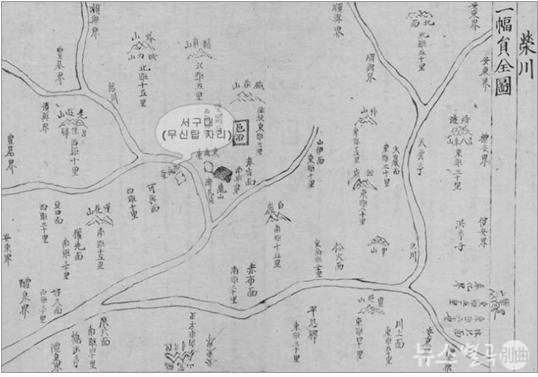

| ↑↑ 과거의 신영주 개발 |

|

2) 사라진 남산들

남산들은 서천이 돌아 흐르는 넓은 들이었으며 영주의 곡창지대였다. 서천은 영주에 대홍수가 일어나기 전에는 동구대(東龜臺)와 서구대(西龜臺) 사이를 흘러 영교(榮橋, 구가흥교)를 지나 남산들과 한저들을 양안(兩岸)에 끼고 문정리 앞을 돌아 흘러 서천이 크게 사행(蛇行)함으로 강물이 자주 범람(氾濫)하였다.

1961년 대홍수 이후 직강공사(直江工事)를 하고 유로 변경이 이루어졌으며 넓은 들은 자취를 감추고 영주역의 이전과 더불어 상가와 호텔, 학생들의 기숙사, 원룸, 식당들이 문을 열어 영주시가 새로운 모습으로 변모되었으며 경북전문대 앞에는 대학로가 만들어졌다.

3) 東龜臺와 西龜臺의 흔적(痕迹)

옛날 서천의 큰 물줄기는 서천교-영광중-남서울예식장-원당-광승-지천으로 흘렀고 작은 물줄기는 서천교-동구대와 서구대 사이로 흘렀는데 조선 후기 어느 때쯤 동쪽으로 흐르는 큰 물줄기를 막으면서 동구대 쪽으로만 흐르게 됐다.

직강공사를 하고 난 뒤에 동·서 양쪽 구대를 공원으로 조성하였으며 서구대에는 잃어버린 고토를 찾아온 소지왕(炤智王)과 벽화와의 사랑이야기가 깃들어 있는 곳이며 동구대에는 동구대의 승경(勝景)을 노래한 시(詩)가 남아 있다.

炤知王 二十二年 秋九月 王幸捺已郡 郡人波路有女子 名曰碧花年十六歲 眞國色也 其父衣之以錦繡置轝 冪以色絹獻王 王以爲饋食開見之 斂然幼女 怪而不納 及還宮 思念不已 再三微行 往其家幸之 路經古陁郡 宿於老嫗之家 因問曰 今之人以國王 爲何如主乎 嫗對曰 衆以爲聖人 妾獨疑之 何者 竊聞王幸捺已之女 屢微服而來 夫龍爲魚服 爲漁者所制 今王以萬乘之位 不自愼重 此而爲聖 孰非聖乎 王聞之大慙 則潛逆其女 置於別室 至生一子 冬十一月 王薨

소지왕 이십이년 추구월에 왕이 날이군(영주)에 행행하였더니 군인 파로의 딸이 있어 이름은 벽화이고 나이는 16세로 참으로 국색(國色)이었다. 그 아비가 수놓은 비단옷을 입히어 수레에 넣어 색견(色絹)으로 덮어 왕에게 바치었다. 왕은 이를 궤식(饋食, 대접하는 음식)으로 여기고 열어보았더니 얌전한 어린 소녀가 오므리고 앉아있으므로 괴이히 여기어 받지 아니하였다.

급기야 환궁(還宮)한 뒤에 왕은 연모(戀慕)하기에 마지아니하여 재삼 미행(微行)으로 그의 집에 가서 그 여자를 상관하고 돌아오는 길에 고타군(古陁郡)을 거칠새 어느 늙은 할미의 집에 머물게 되었다. 그리하여 그에게 묻되 지금 사람들이 국왕을 어떤 임금으로 아느냐 하매 늙은 할미가 대답하기를 사람들은 말하되 왕은 성인이라고 하나 나는 홀로 그를 의심한다. 왜 그러냐 하면 듣건대 날이군(捺已郡)의 파로의 딸을 상관하여 여러 번 미복(微服)으로 왔다하니 이는 무릇 용이 고기의 탈을 쓰고 고기잡이에게 매어 지내는 격이라 지금 왕이 만승(萬乘)의 위(位)를 가지고도 자중(自重)치 아니하니 이러고서 성인(聖人)이라 하면 누가 성인이 아니랴 한 즉 왕(王)이 듣고 크게 부끄러이 여기어 곧 그 계집을 가만히 맞아다가 별실(別室)에 두고 일자(一子)를 낳기까지 하였다. 十一月에 왕이 돌아갔다.

그 외에 무신탑(無信塔), 무신연(無信淵), 대아사(大我寺, 한절마), 마애삼존불에 관한 내용을 간단히 살펴보면 왕비가 되어 돌아올 딸을 위해서 파로는 대궐과 같은 큰 집을 지어놓고 돌을 모아 동산을 꾸미고 연못도 팠다.

소지왕이 재위 22년 11월에 돌아가고 벽화는 순장(殉葬)되었다는 뜬 소문만 전해올 뿐 벽화는 돌아오지 못했다. 딸의 금의환향을 기다리던 파로 부부가 죽은 뒤 고구려군은 물러갔다. 가흥동에 있던 파로의 집은 대아사(大我寺)라는 큰 절이 되어있었으며 동산에 모아 쌓은 돌은 돌탑으로 바뀌었다. 한 번 가서는 소식이 없는 딸 벽화와 왕이 너무도 신의가 없다하여 고을 사람들은 탑 이름을 무신탑(無信塔)이라 부르고 연못은 무신연(無信淵)이라 불러왔다.

이 탑은 고려말 영주 태수로 부임한 정습인(鄭習仁)이라는 사람이 탑의 이름이 마음에 안 든다며 헐어버렸으며 무신연은 근년까지도 있었으나 1995년 한 건설업자가 아파트를 짓느라고 묻어버렸다.

마애불(磨崖佛)에 대한 전설은 이러하다. 절 스님들 꿈 속에 벽화의 부모가 나타나서 우리 벽화 아직 안 왔습니까? 하고 묻는가 하면 어느 날 밤은 벽화가 나타나 우리 아버지와 어머니는 어디로 가셨습니까? 하고 묻는 것이었다.

비가 내리거나 해지는 저물녘이면 저만치의 뒷산 숲속에서 또는 강가의 갈대숲에서 어머니하고 부르는 벽화의 소리 그리고 벽화야 하고 부르는 어머니의 울부짖는 음성이 교차하는 소리를 마을 사람들은 자주 들었다. 그래서 대아사에서 이 모녀의 영혼을 위로하기 위해서 절 옆 언덕 위 바위에 마애삼존불상(보물221)을 조성했으며 그 뒤로는 모녀의 음성이 들리지 않게 되었다고 한다. 이 불상 중에 우협시불이 신라 왕비의 의상을 입은 모습으로 서게 되자 고을 사람들은 그때부터 이가 바로 벽화상이다. 라고 불러오고 있다.

전설은 그러하나 지금 여러 학자들의 연구 결과에 따르면 가흥동 마애여래삼존상의 제작 시기는 680년대로 추정하며 조성목적은 신라에 의한 삼국통일의 위업과 나당전쟁의 승리를 기념하기 위한 신라의 자신감을 보여주는 통일기념 불상이라고도 한다.

현재 동구대에서 푸른 물결은 볼 수 없으나 주자의 ‘무이구곡가(武夷九曲歌)’를 읊으면서 주자를 흠모했던 김두석(金斗錫, 1838-1885)의 ‘초계구곡(草溪九曲)’ 시를 감상(感賞)해 볼 수 있다. 그는 소백산 남쪽 막등산(幕登山, 경북전문대 뒷산), 비달고개(성월현星月峴) 아래 초곡(草谷, 푸실)에 살면서 서천의 물굽이가 만든 절경마다 구곡을 설정했다. 그리고 자신이 사는 초곡(草谷)의 지명을 따 ‘초계구곡’이라 했다. ‘초계구곡’ 시는 주자의 ‘무이도가’의 형태를 본받아 ‘서시(序詩)’와 ‘구곡시’를 포함하여 모두 10수의 칠언절구(七言絶句)로 구성되어 있다. 운자(韻字)도 주자의 시를 그대로 차운했다

|

|

|

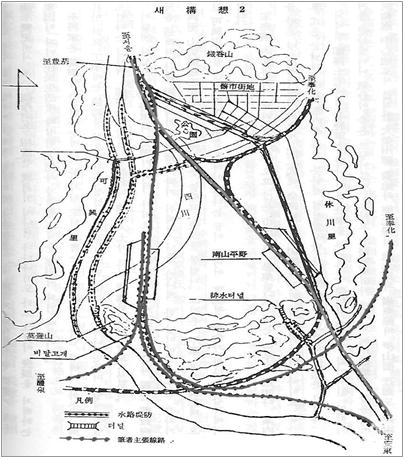

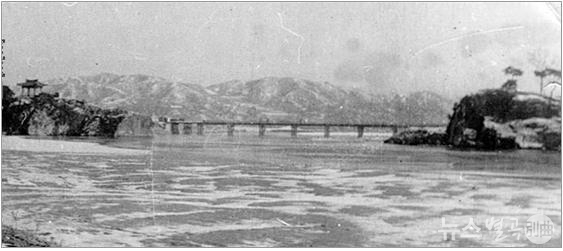

| ↑↑ 1940년대 동구대와 서구대 |

|

❙초계구곡(草溪九曲)

서시(序詩)

소백산 남쪽 땅 가장 신령하니 小白山南地最靈

별과 달이 밝게 빛나는 초계가 맑네. 昭懸星月草溪淸

그 가운데 광경을 아는 이 누구인가 箇中光景人誰識

무이의 구곡가를 듣는 듯하여라. 擬聽夷岑九曲聲

동구대와 서구대 1곡

1곡이라 연경에서 작은 배를 저어 가니 一曲蓮莖櫂葉船

두 거북이 마주하고 맑은 시내 한가롭네. 雙龜蹲對閒晴川

십리의 평평한 모래는 밝기가 비단 같아 平沙十里明如練

죽교에 바람 불고 버들엔 안개 자욱하네. 竹橋節風柳梟烟

지천(至川) 막등산(幕登山) 2곡

2곡이라 과아가 푸른 봉우리 되니 二曲夸娥花碧峯

봄꽃과 가을 잎으로 단장한 모습 보네. 春花秋葉覩粧容

천대가 뾰족이 하늘 위로 솟으니 天臺疊疊雲宵屹

바위는 들쭉날쭉 그림자가 만 겹이네. 石勢參差影萬重

제2곡은 지천(至川)이다. 지천은 고려말 지영주사 군수로 부임한 하륜(河崙)이 남산이 낮아 재앙이 많으므로 하늘에 이르도록 높다는 뜻으로 남산을 지천(至川)이라 했다. 서천의 물이 남쪽으로 흘러오다가 지천에 부딪혀 아름다운 풍광을 만들어 냈다. 그곳이 현재 현대아파트 아래쪽이다.

초곡(草谷)에 살던 김두석이 제1곡 동구대(東龜臺), 서구대(西龜臺)에서 제9곡 적서교 아래 도화유수(桃花流水)까지 서천의 물길 따라 9곡을 설정하고 ‘초계구곡’ 시를 지어서 남겼다.

제1곡은 동구대(東龜臺)와 서구대(西龜臺)이다. 거북머리 형상을 한 두 대(臺)는 서로 마주 보고 있다. 서천의 동쪽에 있다고 하여 동구대 라고 하였다. 대(臺) 위에는 수십 인이 앉을 수 있는 반석(盤石)이 있고 대 아래는 냇물이 암벽에 부딪쳐 심담(深潭)을 이루어서 맑고 푸르렀다. 그 규모가 커서 배를 띄워 선유(船遊)가 가능하였고 취벽(翠壁)이 깍아 세운 듯하며 암벽 사이에 기화(奇花)가 만발하는 절승으로 영남에 유명하였으나 1961년 대홍수로 인하여 서천의 물길이 변경됨으로 상전벽해(桑田碧海) 격으로 풍광이 일변하였다.

대의 주위는 점차 시가지화(市街地化)하여 인가가 늘었으며 철도가 부설됨으로 묻혔다가 철길을 고가로 만들면서 50여 년 만에 옛 모습을 드러냈다. 송나라 소동파(蘇東坡)의 「전적벽부(前赤壁賦)」 소언월출(少焉月出)이라는 글씨가 바위에 각인되어 있으나 일부는 떨어져 나갔다. 적벽의 산수를 풍자하던 풍류를 본받아 100여 년 전인 1922년 7월 기망(旣望)에 당시 영주 청년회 주관으로 대 아래 깊은 소(沼)에서 배를 띄워 음풍농월(吟風弄月)로 즐겼으며 대의 남쪽 암벽에 소언월출은 강벽원의 글씨이다.

다음편에 계속

|