|

|

|

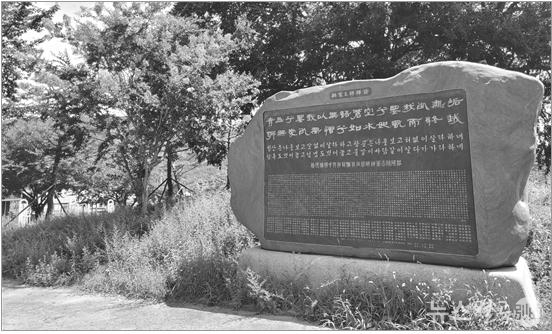

| ↑↑ 창수면 신기리 나옹왕사 가사문학비 |

|

경북 가사 문학의 원류(源流)를 찾아서(3)

Ⅸ. 영덕 지역 가사문학 관련 자료

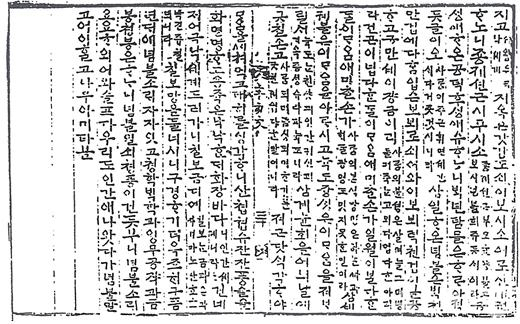

가. 나옹왕사 승원가(僧元歌) 본문 중 일단

주인공 주인공아 세사탐착 그만하고 主人公主人公我 世事貪着其萬何古

참괴심을 이와다서 한층염불 어떠하뇨 慙愧心乙而臥多西 一層念佛何等何堯

어젯날 소년으로 금일백발 황공하다 昨日少年乙奴 今日白髮惶恐何多

아침나절 무병타가 저녁나절 못다가서 朝績那殘無病陀可 夕力羅未多去西

손발접고 죽난인생 목전에 파다하다 手足接古死難人生 目前頗多何多

금일이사 무사한달 명조를 정할손가 今日以士無事旱達 明朝乙定爲孫可

고생고생이 주어모아 몇백년 살라하고 固固而拾我蛔我 幾百年生羅何古

재물 부족심은 천자라도 없잔나니 財物不足心隱 天子羅道無殘難而

탐욕심을 물리치고 정신을 떨쳐내여 貪欲心乙揮耳治古 精神乙振體出餘

기묘한 산수간애 물외인이 되려문다 奇妙旱山水間厓 物外人而道汝文多

사람되기 어렵거던 맹구우목 같다하니 人道其難業去等 盲龜遇木如陀何而

불보살 은덕으로 이몸되야 나왔으니 佛菩薩恩德以奴 此身道也出臥是以

이 안이 다행하냐 부처님 은덕으로 伊安耳多幸何也 佛體主恩德乙奴

촌보다 잊지말고 아미타불 어서하여 寸步道忘之末古 阿彌陀佛於西何也

|

|

|

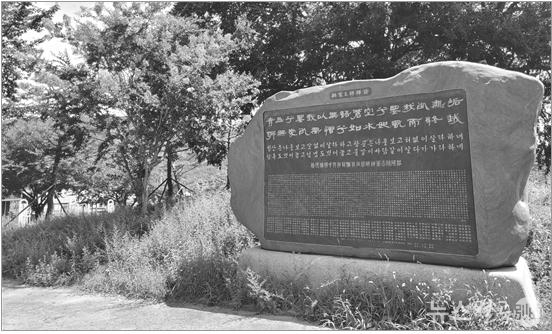

| ↑↑ 승원가 |

|

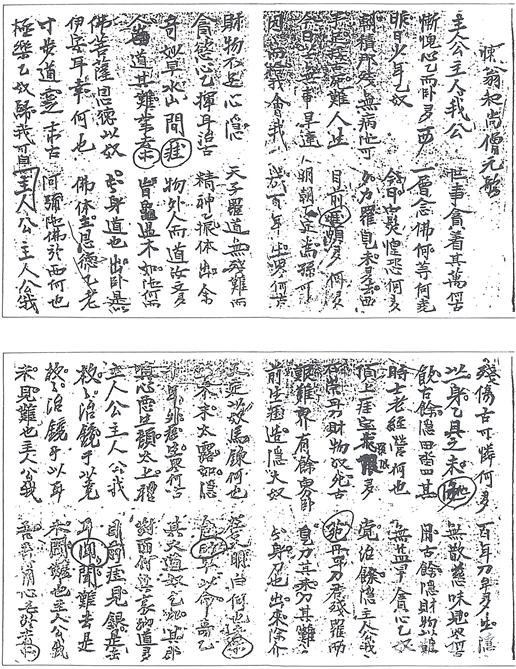

나. 나옹왕사 서왕가(西往歌) 본문의 전문

나도 이럴망정 세상(世上)에 인자(人子)러니

무상(無常)을 생각하니 다 거짓 것이로세

부모(父母)의 기친 얼굴 죽은 후에 속절 없다.

적은 멋 생각하여 세사를 후리치고

부모(父母)께 하직(下直)하고

단표자(單瓢子) 일납의(一衲衣)로

청려장(靑藜杖)을 빗기 들고 명산을 찾아들어

선지석(善知釋)을 친견(親見)하여 이 마음 밝히리라

천경만론(千經萬論)을 낱낱이 추심(追尋)하여 육적(六賊)을 잡으리라

허공마(虛空馬)를 빗기 타고 막사검(莫邪劒)을 손에 들고

오온산(五蘊山)들어가니 제산(諸山)은 첩첩(疊疊)하고

사상산(四相山)이 더욱 높다.

육근문두(六根門頭)에 자취없는 도적은 나며 들며 하는 중(中)에

번뇌심(煩惱心)베쳐 놓고 지혜(智慧)로 배를 무어

삼계(三界)바다 건느리라.

염불중생(念佛衆生)실어두고 삼승(三乘) 침대에 일승 돛 달아두니

춘풍(春風)은 순히 불고 백운(白雲)이 섯도난데

인간(人間)을 생각하니 슬프고 서러운지라

염불 마는 중생들아

몇 생을 살냐하고 세사(世事)만 탐착(貪着)하여 애욕(愛慾)에 잠겻는가

하루도 열두시오 한달도 설은 날에 어느 날에 한가(閑暇)한 경계(境界)를

얻을런가 청정(淸淨)한 불성(佛性)은 사람마다 가지신들 어느 날에 생각하며

항사공덕(恒沙功德)은 본래(本來) 구족(具足)한들 어느 시에 나야 쓸고

서왕(西往)은 멀어지고 지옥(地獄)은 가깝도다.

이 보시소 어르신에 권하노니 종제선근(種諸善根) 심으시소

금생(今生)에 하온 공덕(功德)후생에 수(受)하나니

백년탐물(百年貪物)은 하루 아침 듯글이오

삼일 하온 염(念)은 백천만겁(百千萬劫)에

다함 없는 보배로세 어와 이 보배

역천겁이(歷千劫而) 불고(不古)하고 극만세이(極萬世而) 장금(長今)이라

건곤(乾坤)이 넓다한들 이 마을에 미칠손가

일월(日月)이 밝다한들 이 마음에 미칠손가

삼세제불(三世諸佛) 이 마음 알으시고

육도중생(六道衆生)은 이 마음을 져바릴 세

삼계윤회(三界輪廻)를 어느 날에 그칠는고

적은 멋 생각하며 마음을 깨쳐 먹고

태호(太昊)를 생가하니 산첩첩(山疊疊) 수잔잔(水潺潺)

풍슬슬(風瑟瑟) 화명명(花明明)하고 송죽(松竹)은 낙락(落落)한데

화엄(華嚴)바다 건네 저어 극락세계(極樂世界)들어가니

칠보금지(七寶錦地)에 칠보망(七寶網)을 둘렀시니

구경(九景)하기 더욱 좋아 구품연대(九品蓮臺)에

염불소리 잦아 있고 청학백학(靑鶴白鶴)과 앵무공작(鸚鵡孔雀)과

금봉청봉(金鳳靑鳳)은 하나니 염불일세

청풍이 건듯부니 염불소리 요요함에

어와 슬프다 우리도 인간에 나왔다가

염불 말고 어이 할고, 나무아미타불(南無阿彌陀佛)

|

|

|

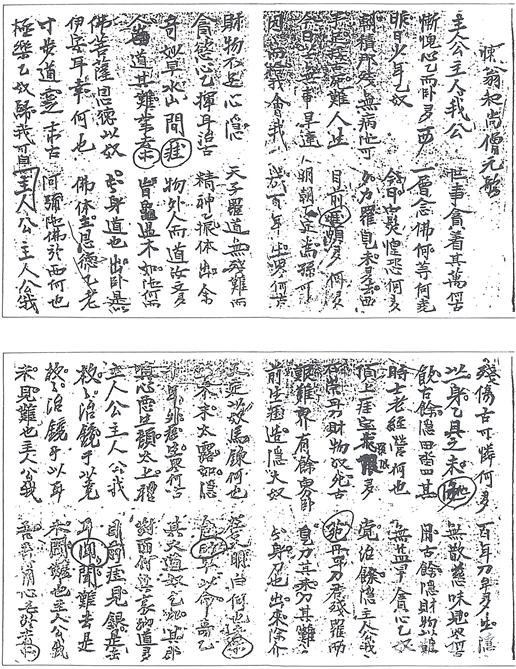

| ↑↑ 서왕가 |

|

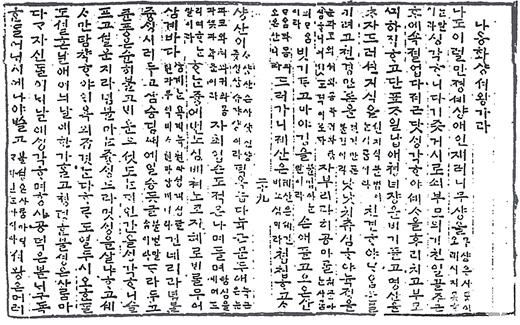

다. 이유헌 신득청선생 역대전리가((歷代轉理歌)

❙역대전리가(歷代轉理歌) 본문의 전문

탐학무도(貪虐無道) 하걸(夏桀)이난 단주상균(丹朱商均) 불초(不肖)하야

요순우(堯舜禹)의 선위상전(禪位相傳) 어이타가 부지(不知)하고

매희여색(妹喜女色) 대혹(大惑)하야 가련(可憐)할사 용봉충신(龍逢忠臣)

일조살지(一朝殺之) 무삼일고 음학우심(淫虐尤甚) 제신(帝辛)이난

소견무식(所見無識) 자질하다 하걸위감(夏傑爲鑑) 전매(全昧)하고

달기야용(己冶容) 광혹(狂惑)하여 우망국(又亡國) 자감(自甘)하니

육칠성인(六七聖人) 선왕묘(先王廟)를 보존(保存)하리

망국(亡國)인들 없을손가 미자인형(微子仁兄) 보종(保宗)길로

거국시(去國時)를 만났으랴 살부비간(殺剖比干) 관심(觀心)할제

양광위노(佯狂爲奴) 기자지인(箕子至仁) 하고득죄(何故得罪) 약차(若此)하고

구후악후(九侯鄂侯) 병포(竝脯)할재 주후탄식(周侯嘆息) 무내(無奈)로다

천하대노(天下大老) 강태공(姜太公)이 궁곤팔십(窮困八十) 피주(避紂)하야

금상옥색(金相玉色) 희성인(姬聖人)의 선양노(善養老) 좋은 말을 포문(飽聞)하고

위수양반계석(渭水陽磻溪石)의 광장(廣張) 삼천육백조(三千六百釣)난

대시류송(待時流送) 세월(歲月)이라 주후렵거(周侯獵車) 행차(行次)나니

태공행도(太空行道) 천수(天授)로다 상좌무왕(相左武王) 벌죄(伐罪)하니

은봉고죽(殷封孤竹) 두아들은 제신지악(帝辛之惡) 모를손가

피거북해(避居北海) 차시(此時)로다 팔백제후(八百諸侯) 존주(尊周)하야

무왕성인(武王聖人) 천위(賤位)하니 불식주속(不食周粟) 장의(仗義)하고

은어수양(隱於首陽) 채미(採薇)하야 아사자진(餓死自盡) 가련(可憐)하다.

유왕궁렬(幽王宮涅) 대악무도(大惡無道) 자망특심(自亡特甚) 여차(如此)하야

백양부언(伯陽父言) 간재이(諫災異) 불청(不聽)하고

욕소포사(慾笑褒似) 봉화(烽火)들어 견시견융(見弑犬戎) 자얼(自孽)일다.

강폭천자(强暴天子) 진시황(秦始皇)은 조고지악(趙高之惡) 전매(全昧)하고

인능태자(仁能太子) 부소살지(扶蘇殺之) 가련(可憐)하다

무삼일고 축장성(築長城) 북방(北方)하고

송서불(送徐不) 동해(東海)하나 천하호걸(天下豪傑) 쟁기(爭起)하니

연대장사(燕臺壯士) 형경비(荊卿匕)와 한실충신(韓室忠臣) 자방추(子方椎)는

절치보수(切齒報讎) 그만인가 한무제(漢武帝) 구선(求仙)할제

분수추풍(汾水秋風) 회심(悔心)하야 망진적(亡秦跡) 불계(不係)함은

간신(艱辛)하나 거룩하다 사불명제(事佛明帝) 회상(繪像)함은

망국지조(亡國之兆) 부지(不知)하고 이적군장(夷狄君長) 지어되니

난대석실(蘭臺石室) 그곳인가 사책고(史策庫) 무삼일로

불경각(佛經閣) 되았난고 수통만세(垂統萬世) 망측(罔測)하다

왕가사불(王家事佛) 대작(代作)하여 복종절사(覆宗絶祀)

저인군(這人君)의 불문(佛門)으로 일어나 명심견성(明心見性) 한단말은

일신파작(一身破作) 이물(二物)이라 나도 남남도 내가 되어본가

획죄천(獲罪天)의 무소도(無所禱) 만고대성(萬古大聖) 공자(孔子)말씀

일월중천(日月中天) 밝은 말로 포재방책(布在方冊) 묵경적(墨卿跡)

내 눈앞에 밝아있고 사부훈서(師父訓書) 하여실제

내귀총명(聰明) 우재(又在)하니 이목약차(耳目若此) 무삼일로

무견무문(無見無聞) 저러하고 한제자초왕영(漢帝子楚王英)이

즉지(卽地)발서 검하진(劒下塵) 되단말가 불귀어세(佛鬼於世) 무영(無靈)함은

수인부지(誰人不知) 할가마는 촉한후제(蜀漢後帝) 유선(劉禪)이도

흉환요무(凶宦妖巫) 혹(惑)한말로 서역불설(西域佛說) 차무(借誣)할제

사백년(四百年) 대한기업(大漢基業) 일석구망(一夕驅亡) 전매(全昧)하고

혹신무불(酷信巫佛) 무삼일로 소열황손(昭㤠皇孫) 북지왕(北地王)과 승상자(丞相子)

제갈첨(諸葛瞻)을 허위일진(虛委塵) 가련(可憐)하다 진대의관(晉代衣冠)

조홀(條忽)하야 청담부도(淸談浮屠) 횡행(橫行)할제

불간역리(諫逆理) 저인군(這人君)이 조득모실(朝得暮失) 다 우습다

희황상인(羲皇上人) 도원량(陶原亮)이 금시작비(今是昨非) 시각(始覺)하야

팽택인수(彭澤印綬) 내해(乃解)하고 취황삼경(就荒三逕)

돌아오니 환영곡구(歡迎谷口) 동복(僕)이오

후문지점(候門指點) 치자(穉子)들이 전오노인(典午老人) 마져인가

휴유입실(携幼入室) 자작(自酌)하니 록주갈건(酒葛巾) 적부인(翟夫人)은

임주잔전(林酒盞前) 갱권(更勸)하고 북창침(北窓枕) 무현금(無絃琴)은

능지옹의(能知翁意) 함정(含情)하나 문전유리(門前柳籬) 하국(下菊)과

원중송정반(園中松庭畔)은 진시광색(晉時光色) 상대(常帶)하나

산외세계(山外世界) 도라보니 기노초색(寄奴草色) 유송(劉宋)일세

남북조(南北朝) 분경(紛競)하고 오호오계(五胡五季) 요란시(擾亂時)는

창가초기(唱歌草起) 할랴하니 관자모생(管子毛生) 한예(汗穢)하고

대당대송(大唐大宋) 가관적(可觀跡)요 묵경여의(墨卿與議) 할랴하니

매매진설(枚枚盡說) 난처중(難處中)의 궁음익총(宮淫瀷寵) 대당(大唐)이요

제심암약(帝心暗弱) 남송(南宋)일세 선학불술(仙學佛術) 고혹(蠱惑)함과

아유구용(阿諛苟容) 두열(悅)함도 전세진한(前世秦漢) 동철(同轍)이오

환사총귀(宦寺寵貴) 진동(振動)함과 충현가모(忠賢嘉謨) 륙축(戮逐)함도

전세진한(前世秦漢) 불감(不鑑)일세 불감전세(不鑑前世) 하여오니

선안종생(善安從生) 흥평(興平)하고 난망부지(亂亡不至) 안주(安住)할고

창흥치평(創興治平) 안사직(安社稷)도 전세불군(前世不君) 동철(同轍)일세

열사충신(烈士忠臣) 진유현(眞儒賢)이 난세(亂世)라고 없을 손가 평시(平時)라고 없을 손가

인군심사(人君心事) 여하중(如何中)의 두반충충반두(反忠忠反) 일어하고

난반평평(亂反平平) 반란(反亂)이러하니 호위불사(胡爲不思) 무삼일고

오호인군(嗚呼人君) 독기연(獨豈然)가 차역인신(嗟亦人臣) 다 그러니

일시총귀(一時寵貴) 좋다말고 계세오군(季世誤君) 탐영가(貪榮家)의

미유요화(媚諛要華) 부귀신(富貴身)이 경국전(傾國前)의 도륙(屠戮)하네

순충사의(殉忠死義) 불고가(不顧家)의 살신이족(殺身夷族) 낙절인(樂節人)은

타국(他國)에도 사즉(師則)하네 소소사책(昭昭史冊) 춘추필(春秋筆)이

무사(無私)하니 만대모(萬代眸)라 흥세사적(興世事蹟) 피열(披閱)하고

계세사적(季世事蹟) 췌마(摩)하니 가련현인(可憐賢人) 영화(榮華)되아

천세만세(千世萬世) 유방(遺芳)하고 부귀소인(富貴小人) 가련(可憐)되야

천세만세(千世萬世) 항살(恒殺)일세 치신행지(致身行志) 하려다가

백간일모(百諫一謨) 무용(無用)하야 퇴종암혈(退終巖穴) 할랴하면

임수지락(林水之樂) 기궁(豈窮)하랴 천리차간(天理此間) 순명(順命)하면

무한(無限)하니 안신(安身)일세 비가견살은인(比干見殺殷人)이난

지칙지(止則止)도 성인일세 일장가언(一章歌言) 황삽(荒澁)하나

인군위감(人君爲鑑) 하얏으면 전세무궁(傳世無窮) 하압시고

인신취즉(人臣取則) 하였으면 영명무궁(永命無窮) 되었나니

어희호 세상위군신(於噫乎 世上爲君臣)이야혜

역대전리가(歷代轉理歌)는 고려 공민왕 20년(1371) 겨울에 왕의 실정을 바로 잡고자 지어 올린 것으로서 원문은 한자로 되고 토는 이두식으로 되어 있는 가사문학으로 역대 제왕의 흥망성쇠와 승패의 원인 결과를 4·4조의 가사체로 엮어 누가 보아도 알기 쉽도록 지어 왕에게 바친 것이다. 여기에서는 특히 고대 중국의 걸왕 이하 망국을 초래한 중국 왕조의 사적을 예를 들어 정치를 올바르게 하도록 건의하는 한편 불교에 너무 심취하지 말고 유교로서 왕도정치를 바라는 구구절절이 읊고 있다.

라. 영덕의 내방가사(견본)

우리 고장에는 예부터 내방 가사(內房歌辭)가 많이 구전되고 있다. 아녀자들이 시간만 있으면 둘러앉아 낭독을 하고 혹은 앉거나 혹은 누워서 이를 들으면서 눈물을 흘리고 한숨을 쉬고 손벽을 치고 하였다. 지금도 할머니로부터 어머니에게서 딸로 전해 내려오고 있다. 그 중 하나의 내방가사를 소개한다.

❙시골여자 슬픈사정

후원초당 봄이드니 마른잎이 속잎나고, 꽃피우는 땃은바람 사람마음 허쳐내내

반 창을 의지하고 하염없이 앉았으니, 일천간장 벗진서름 서울낭군 그리워라

무정하다 우리낭군 운산천리 멀리막혀

마. 나옹왕사 애민호국중흥불교나옹당혜근선각왕사비

애민호국(愛民護國) 원력(願力)으로 다겁수행(多怯修行)공덕(功德)닦아

대해(大海)같은 서원(誓願)으로 영해(寧海)땅에 탄생(誕生)할때

금색(金色)새매 알을 주는 태몽(胎夢)으로 탁태(托胎)할세.

아서구(牙瑞具)를 아버지로 정부인(鄭夫人)을 모친(母親)삼다.

사서삼경(四書三經) 통달(通達)하여 경세지략(經世智略) 탁월(卓越)한들

슬프도다 나의 친구 요사(夭死)함을 어이할꼬 생야일편(生也一片) 부운기(浮雲起)요

사야일편(死也一片) 부운멸(浮雲滅)일세.

출가시(出家時)에 부모만류(父母挽留)뿌리치고 떠나갔다.

사불산(四佛山)의 묘적암(妙寂庵)에서 요연선사(了然禪師)은사(恩師)삼고

삭발염의(削髮染衣) 득도(得度)한 후 여구두연(如救頭燃) 정진(精進)하다

구법중국(求法中國) 법원사(法源寺)서 지공화상(指空和尙) 친견(親見)하고

축착합착(築著磕著) 줄탁동시(啐啄同時) 확철대오(廓撤大悟)하신 후에

지공화상(指空和尙) 인가(認可)하되 여금여시(汝今如是) 오역여시(五亦如是)

나옹답왈(懶翁答曰) 미즉중생(迷則衆生) 오즉진찰(悟則塵刹) 본자법신(本自法身)

평산처림(平山處林) 갱인(更印)하되 수법인연(受法因緣) 맺으시고

문수보살(文殊菩薩) 무생계(無生界)를 왕사(王師)께서 계승(繼承)하다

상구보리(上求菩提) 선교겸수(禪敎兼修) 육대원(六大願)을 돈발(頓發)하니,

일체중생(一切衆生) 공성불도(共成佛道) 일체중생(一切衆生) 고보대수(苦報代受)

일체중생(一切衆生) 지혜명달(智慧明達) 일체중생(一切衆生) 왕생극락(往生極樂)

일체중생(一切衆生) 삼학구족(三學具足) 일체중생(一切衆生) 동성정각(同成正覺)

광제사(廣濟寺)서 개당(開堂)하곤 구법(求法)길을 회향(廻向)하고,

전법(傳法)위해 귀국(歸國)하여 공민왕(恭愍王)의 왕사(王師)되어

공부선(工夫選)을 주관(主管)하고 애민호불(愛民護佛) 잊지않다.

세수오칠(世壽五七) 법랍삼팔(法臘三八) 왕사직(王師職)을 사임(辭任)하고

대중(大衆)에게 부촉(咐囑)한 후 가부(跏趺)하고 입적(入寂)하니,

왕사백마(王賜白馬) 절사비곡(絶飼悲哭) 오색서운(五色瑞雲) 산정(山頂)덮다

회암사(檜巖寺)에 사리탑(舍利塔)을 신륵사(神勒寺)엔 정골봉안(頂骨奉安),

왕사적후(王師寂後) 632년(六三二年) 평화(平和)적인 남북통일(南北統一)

하루속히 이루도록 해마중의 영덕(盈德) 땅에, 사부대중(四部大衆) 뜻을 모아

이 정석(貞石)을 세우노니 동해(東海)바다 고갈(枯渴)하고

허공계(虛空界)가 다하도록, 비로자나(毘盧遮那) 진법신(眞法身)이

온 국민(國民)을 지켜지다.

다음편은 마지막으로 김한홍 선생 해유가 등 가사문학 작품이 실립니다.

|